在工業自動化流水線上,你有沒有注意過那些默默“掃描”包裝盒的小裝置?它們像一雙無形的眼睛,總能在毫秒間識別物體的存在或位置——這就是漫反射光電傳感器在工作。不同于接觸式開關,這類傳感器依靠光線反射實現非接觸檢測,成為智能制造的“隱形英雄”。今天,我們就來深入解析漫反射光電傳感器的秘密:它到底是什么、如何運作,以及為何能改變現代生產。

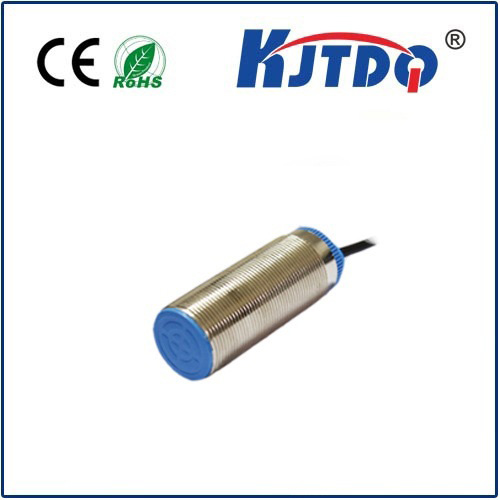

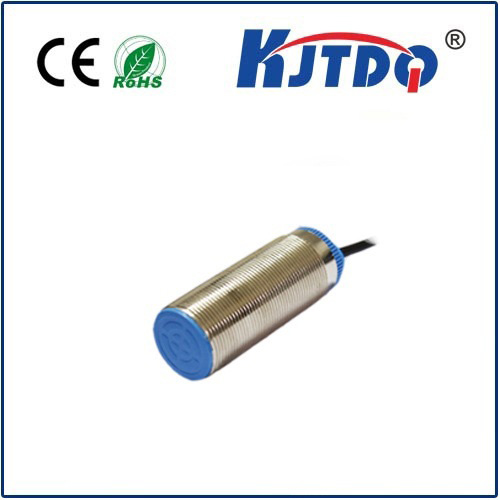

漫反射光電傳感器是一種非接觸式光電檢測裝置。它不會直接觸摸被測物體,而是通過發射光線并捕捉反射信號來判斷物體的有無或距離。想象一下,當你用手機紅外線測量距離時,原理類似:傳感器內部的紅外光源(通常是LED)發射光束,物體表面如紙張、塑料或金屬會漫反射部分光線(這就是“漫反射”的由來),傳感器接收器則捕捉這些反射光信號。如果光強足夠強,就觸發輸出信號(如開關導通),提示“物體存在”。這種設計避免了物理接觸,特別適合在惡劣環境(如油污或高溫車間)中工作。回想工業4.0浪潮,漫反射傳感器已成為自動化系統的核心部件,因其高效、低誤差而備受青睞。

漫反射光電傳感器的工作原理基于光學三角學,分為發射和接收兩階段。首先,內部光源發射紅外光(波長通常在850-940nm),光束聚焦后射向目標物體。當光線撞上表面——不一定是光滑反光體,任何粗糙或不平整的材質(如布料或木材)都能產生散射反射。傳感器內置的接收元件(如光敏二極管)捕捉反射光,并計算光強變化。如果物體靠近,反射光增強;反之,遠離時光強衰減。這種變化轉換成電信號輸出,驅動機器臂或警報系統。關鍵在于非接觸,它簡化了維護:例如,在食品包裝線,傳感器無需觸碰產品就能計數瓶蓋數量,減少污染風險。有趣的是,這原理源自早期雷達技術,但現代優化使其精度高達毫米級——在高速流水線上,它能每秒處理數百次檢測,誤差率低于0.1%。

漫反射光電傳感器有多種類型,分類依據是檢測距離和環境適應性。最常見的是標準漫反射型,檢測范圍廣(從幾厘米到幾米),適應大多數場景,如倉庫貨物定位。但面對高反光物體(如鏡子),光線會形成鏡面反射而非漫反射,導致誤判——這時,帶背景抑制功能(BGS)的型號更優:它自動過濾環境光干擾,聚焦在物體特定距離。另一類偏振濾光型傳感器專門應對金屬表面,利用偏振片區分目標反射和環境雜光。例如,在汽車組裝線,這類傳感器能精準識別車體位置,確保機器人焊接無誤。選擇時,結合應用環境至關重要:如果檢測黑色吸光物體(如輪胎),需增強光源功率;在高溫環境,則優先散熱型設計。記住,漫反射光電傳感器的優勢在于靈活性——它不像對射式傳感器需要發射-接收分離單元,安裝簡便是工廠升級的首選。

漫反射光電傳感器的魅力在于其跨界實用性。在工業領域,它支撐著自動化和安全系統:比如,物流傳送帶上檢測包裹尺寸,一旦超限立即報警;或是機械臂作業區設置安全屏障,當人靠近自動停機。數據顯示,全球制造業中,非接觸式檢測設備市場份額年增15%,漫反射傳感器貢獻顯著。但不止于此,日常生活也有它的蹤影:自動感應水龍頭就內置小型漫反射傳感器,通過識別手部反射光觸發水流;智能家居系統用它監控門窗開閉狀態。更前沿的領域如農業自動化,能監測作物生長高度,優化灌溉。這些應用依托的正是其低成本和高可靠性——一個典型傳感器單價僅幾十元,卻能將人工檢測時間縮短90%以上。

漫反射光電傳感器雖高效,并非完美。優點主打非接觸、防塵防油:它在臟污環境(如礦產分揀)勝于接觸開關,且響應快(微秒級)。然而,局限性也很明顯——對透明物體(如玻璃瓶)或吸光材質檢測精度較差,需結合其他傳感器(如超聲波)互補。另外,強太陽光可能干擾戶外使用,需加裝防護罩。未來趨勢正融合AI:智能傳感器可通過機器學習優化光強分析,提升復雜場景適應性。行業專家預測,到2030年,全球光電傳感器市場規模有望突破百億美元。作為工程師或愛好者,掌握漫反射光電傳感器的原理和應用,將為你在自動化領域打開新視野——畢竟,在這個傳感器驅動的時代,誰掌握了“光”,誰就掌握了效率。 (字數:1050)

關鍵詞自然融入示例: